Was ein gelungenes und zukunftsfähiges Familienwappen auszeichnet.

von Frank Diemar

„Ich hasse alles“, schrieb der Komponist Carl Maria von Weber, „was den Stempel der Nachahmung trägt.“ Eine Haltung, die den wahren Künstler ehrt, gleich in welcher Disziplin er tätig ist. Wir wollen allerdings gleich zu Beginn bekennen, dass die Heroldskunst so gesehen wohl gar keine echte Kunst ist. Was jedenfalls den Anspruch an Neuigkeitswert angeht, kann sie sich mit modernen Kunstformen ganz sicher nicht messen. Die angewandte Heraldik ist keine Kunst, sondern ein nach künstlerischen Kriterien zu bemessendes dienstleistendes Handwerk.

Die Heroldskunst ist – und dies ist eine ehrenvolle Bezeichnung – Gebrauchsgrafik. Und der praktische Heraldiker, also der wappenentwerfende und wappenzeichnende Heraldiker ist ein hoch spezialisierter Gebrauchsgrafiker mit ganz besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten.

Ein Familienwappen dient als Identifikations- und Repräsentationssymbol des Wappenstifters und seiner Familie.

Obwohl die Familien-Heraldik in der breiten Öffentlichkeit leider meist als aristokratische und erzkonservative Disziplin dargestellt wird, üben Wappen gerade durch die verdichtete bildliche Wiedergabe von Tradition auf viele Menschen nach wie vor einen großen Reiz aus. Familienwappen stehen in Konkurrenz zu anderen Möglichkeiten des Persönlichkeitszeichens wie Monogrammen, Signets oder freie Wort-Bild-Zeichen.

Sie haben als private Identifikations-, Repräsentations- und Wiedererkennungszeichen einen ganz besonderen Wert – auch in der Zukunft. „Kein anderes Kennzeichen“, schreibt Walter Leonhard, „war und ist in der Lage, diese Wappen – sinnbildhaft, beziehungsreich, einfach und markant – ebenbürtig zu ersetzen“.

Beim Familienwappen stehen Schild, Helm, Helmdecke und Helmzier in einem heraldisch tradierten Zusammenhang.

Wer entwirft heute eigentlich Wappen? Im digitalen Zeitalter beschäftigt sich nicht mehr nur – wie noch bis Ende des 20. Jahrhunderts – ein kleiner, handverlesener Kreis qualifizierter und erfahrener Heraldiker und Grafiker mit Wappengestaltung. Computersoftware, Internet und zuletzt KI-Tools haben die Entwurfstechniken rasant demokratisiert. Und so befassen sich heute viele künstlerisch interessierte Laien oder heraldisch bestenfalls semiprofessionelle Grafikdesigner mit der guten alten Heroldskunst.

KI hin, KI her: die Wappengestaltung braucht das Können des heraldischen Spezialisten.

Dies passiert alles vor dem Hintergrund, dass die Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnungen Heraldiker, Designer oder Grafikdesigner bekanntlich allesamt rechtlich nicht geschützt sind und somit im Markt keinen Ausweis über Berufs- oder Studienabschlüsse, über bestimmte Kompetenzen und Fachkenntnisse der Bezeichnungsträger und schon gar nicht über die wappenkünstlerische Qualität ihrer Entwürfe geben. Diese Qualität in der Wappendarstellung allerdings ist ohnehin nur durch eine vieljährige intensive Beschäftigung als praktischer Heraldiker zu entwickeln, eine Grundausbildung und das gestalterische Talent einmal vorausgesetzt.

Darstellungsqualität erkennen und erreichen

Die Heraldik hat ihre Kenner, aber sie hat in Deutschland kein Publikum. Manch einer aus den Reihen dieser Kenner sieht die Heraldik nicht zu Unrecht als anspruchsvolles, artifizielles und sehr spezifisches kulturelles Phänomen. Nur wenn bei einem Familienwappen alles stimmt, die genealogisch-motivliche und die visuelle Qualität gleichermaßen, kann das Wappen ein im positiven Sinne aristokratisches, nobles und beeindruckendes Symbol sein.

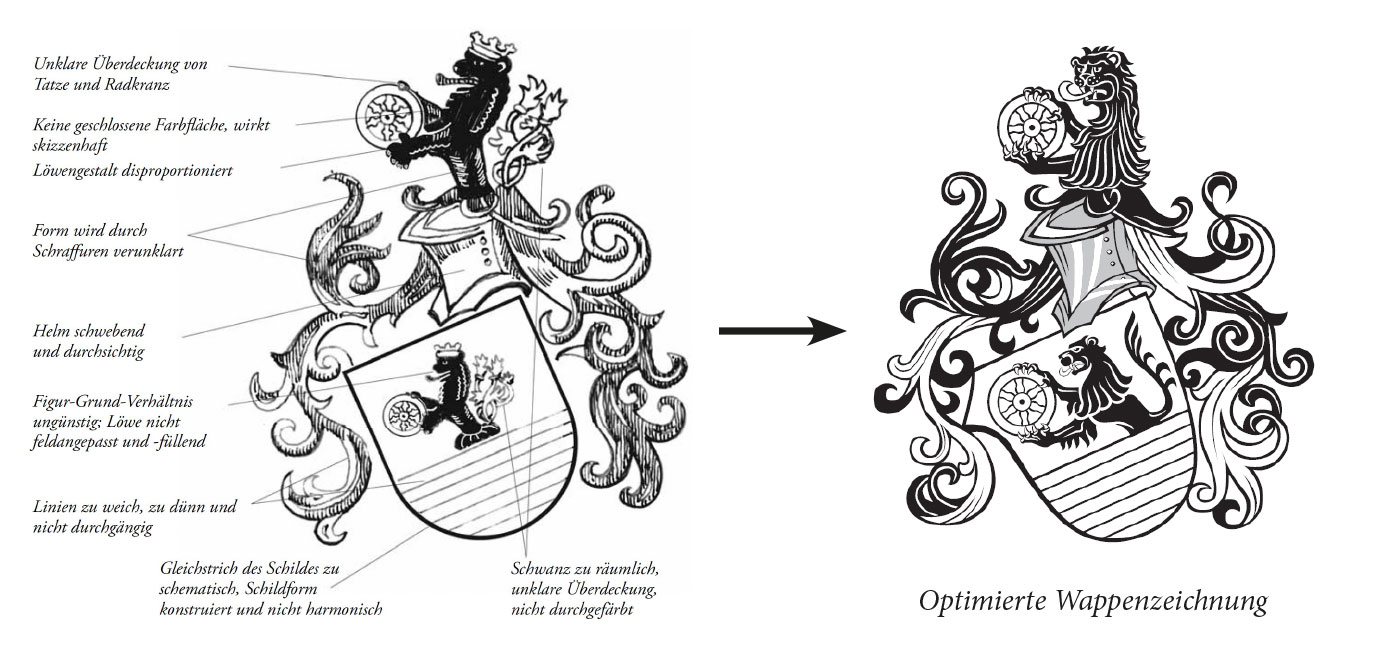

Nun ist es offensichtlich für viele – auch versierte – Wappenkundler gar nicht so einfach, zu den echten Formfragen in der Heraldik vorzustoßen – zu den Punkten, die am Ende eben den qualitativen Unterschied in der Darstellung des Wappens ausmachen. Dies ist allerdings notwendig, denn die Heraldik war, ist und bleibt auch eine bildnerische Disziplin und „die Theorie, die Wappenkunde allein, genügt daher nicht. Sie muss mit der Wappenkunst, der Darstellung von Wappen, stets Hand in Hand gehen“ (Walter Leonard).

Die Form − auch in der Heraldik ein „Geheimnis den meisten.“

Dem Laien, also oft dem Wappenstifter selbst, aber auch manchem Wappenkundler ist das Wappen nicht zunächst Formgebilde, sondern sofort Sinnträger. Er kommt typischerweise schnell auf den Inhalt, das Motiv und den genealogischen Hintergrund zu sprechen und ist oft gleich auf die Interpretation und die Symbolwirkung des Wappens fixiert. Doch zuvor kommt für den praktischen Heraldiker die Form. Sie ist unverzichtbar, um die Inhalte des Wappens adäquat zu visualisieren.

Vielleicht kann dieser Beitrag dabei helfen, die Qualität von Wappenzeichnungen besser zu beurteilen. Denn das Erkennen, Einordnen und Bewerten von heraldischen Formfragen sollte nicht nur auf einen sehr kleinen Kreis von Fachleuten beschränkt sein. Gleichzeitig wollen wir für diejenigen Hinweise geben, die sich für eine Eintragung ihres Familienwappens in die Deutsche Wappenrolle des Herold interessieren und die Qualitätsanforderungen genauer beschreiben, die zu erreichen sinnvoll und notwendig ist, damit ein Wappen den grafischen Anforderungen einer Eintragung in die Deutsche Wappenrolle bestmöglich genügt.

Ein Symbol kann seine Aufgabe nur erfüllen, wenn es prägnant gezeichnet ist.

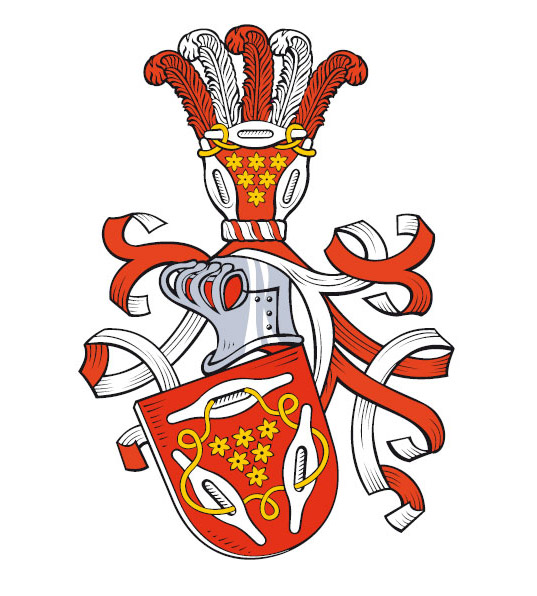

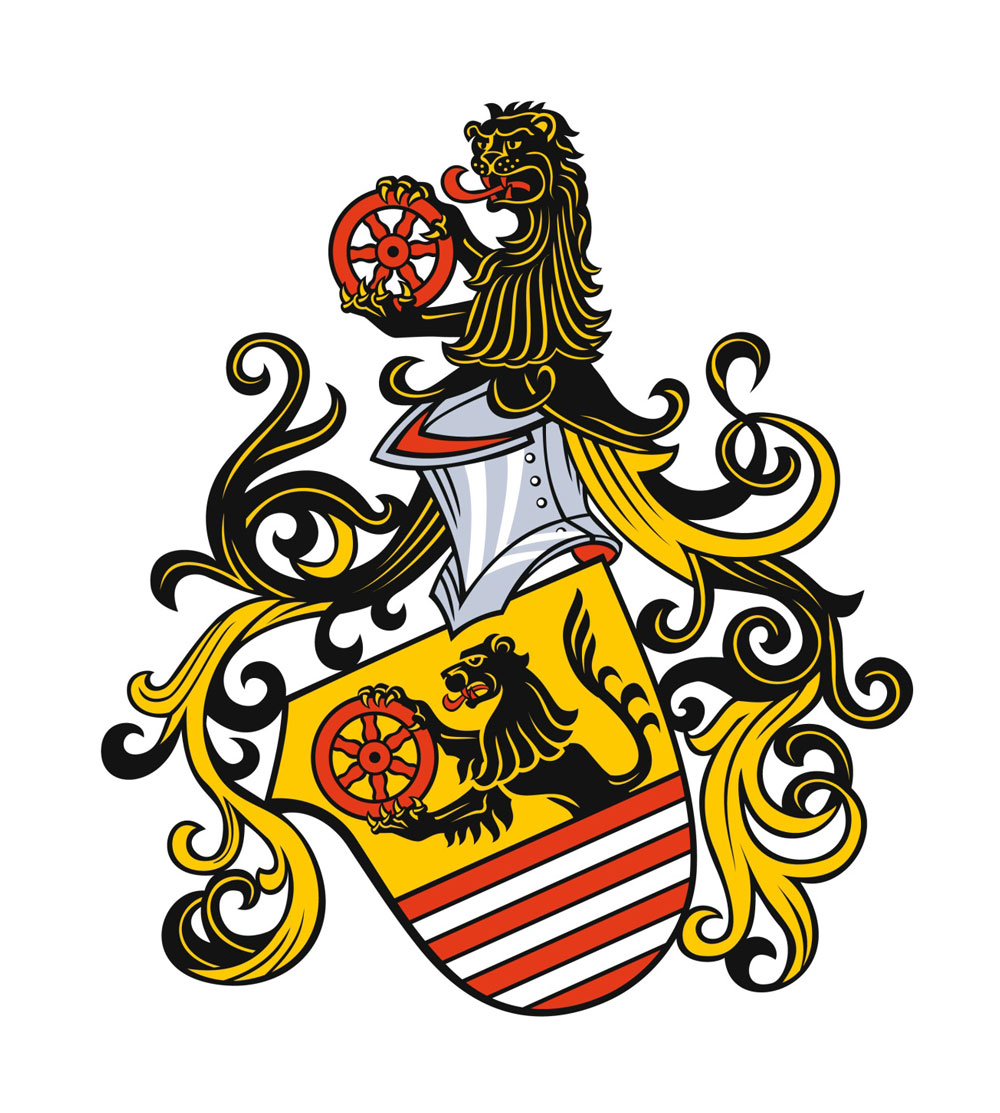

Die in diesem Beitrag versammelten Familienwappen-Beispiele zeigen vorbildlich klare und lebendige Wappendarstellungen. Es sind gelungene, zeitgemäße Familienwappen. Alle Wappen wurden vom Autor konzipiert und entworfen. Sämtliche Wappenzeichnungen stammen aus der (digitalen) Feder von Uwe Reipert, den wir für den besten Familienwappengrafiker Deutschlands halten. Bewusst wird in diesem Beitrag auf die Namensnennung der Wappenträger sowie auf die Erläuterung der genealogischen und motivlichen Hintergründe und Zusammenhänge der jeweiligen gezeigten Familienwappen verzichtet. Unser Blick soll sich fokussiert auf die Wappengestaltung und die Details der Wappendarstellung richten.

Drei Kriterien für gute Familienwappengestaltung

Zunächst wollen wir festhalten, dass die aufgestellten Kriterien und Empfehlungen für eine grafisch gelungene Wappengestaltung unabhängig von der Technik gelten, mit der das Wappen entworfen und reingezeichnet wird. Ob analog gestaltet und dann digitalisiert oder vollständig per Rechner unter Verwendung von KI-Software entstanden, ist gleichgültig. Entscheidend ist die funktionale Qualität und die grafische „Klasse“.

Gestalterische Anforderungen an ein Familienwappen: klar sein, stilistisch einheitlich und dennoch lebendig.

Schauen wir uns nun wesentliche Gestaltungsfragen im Einzelnen an. Dabei gilt es hin und wieder etwas genauer hinzusehen. Denn gelungene und regelgerechte Heraldik verlangt die Beherrschung des feinen Maßes. Ein „Zuwenig“ und „Zu schwach“ entfernt sie ebenso von der Meisterschaft wie ein „Zuviel“ und „Zu stark“. Daher gibt es auch keine einfachen Rezepte. Jedes einzelne Wappen muss neu erarbeitet und seine visuelle Qualität neu errungen sein. Als Leitfaden für die Beurteilung können nichtsdestotrotz folgende drei Kriterien für die Darstellungsqualität eines Wappens dienen:

- erstens Geschlossenheit,

- zweitens Klarheit und

- drittens Lebendigkeit.

Geschlossenheit: alle Wappenelemente aus einem Guss

Das menschliche Auge verlangt nach der „runden Sache“, der harmonischen Einheit des Gebildes. Beim Familienwappen verlangt die visuelle Wappeneinheit einen möglichst engen motivlichen, farblichen sowie grafisch-stilistischen Zusammenklang von Schild und Oberwappen. Wünschenswert ist, dass Motive oder Motivelemente aus dem Schild in der Helmzier aufgegriffen werden.

Ist das konzeptionell nicht möglich, sollte zumindest keine neue Farbe im Oberwappen eingeführt werden. Die Tingierung der Helmzier sollte immer dem Farbprogramm des Schildes folgen. Gravierend abweichende Farbverhältnisse schaden der einheitlichen Gesamtwirkung des Wappens sehr.

Aufgrund der gegebenen Räumlichkeit des Oberwappens kann das Schild leicht reliefartig gestaltet werden.

Erkennbarkeit braucht Klarheit

Die Anforderung „Klarheit“ entspringt mehreren Wesenszügen der Heraldik wie Unverwechselbarkeit, Eindeutigkeit und schnelle Erkennbarkeit. Sie folgt aber auch aus der einfachen Tatsache, dass ein Familienwappen kein geistig-abstraktes Konstrukt ist. Ein Wappen wird gezeigt und genutzt, das heißt, es wird – gegenüber der über zehn Zentimeter großen Darstellung in der Deutschen Wappenrolle enorm verkleinert – gedruckt, gestempelt, geprägt, gegossen, gestochen, gemalt oder gemailt.

Ein hinsichtlich gestalterischer Klarheit besonders gefährdeter Wappenbestandteil sind typischerweise die Helmdecken. Auch hierin unterscheiden sich gute von weniger gelungenen Wappendarstellungen, zumal sich Unklarheiten der Helmdeckenformung oft an anderen Stellen im Wappen fortsetzen.

Unklare Helmdecken sind ein Symptom für eine mangelhafte Wappengestaltung.

Heraldisch zwingend ist eine möglichst kontraststarke Motivdarstellung. Das geschieht zum einen durch das Respektieren der aus Hell-dunkel- und Farbwertkontrasten abgeleiteten bekannten heraldischen Farbregeln. Ein weiteres Mittel, das eine kontrastreiche Darstellung zu sichern hilft, ist die ununterbrochene Durchgängigkeit einer hinreichend kräftigen Kontur.

Lebendigkeit für attraktive Anmutung

Lebendigkeit und Spannungsreichtum der Wappengestaltung stehen in gewisser Weise in Opposition zu maximaler Klarheit und Einfachheit. Die Synthese beider Pole liegt in einer verdichteten, organischen und bewegten Bildsprache. Diese Art von Lebendigkeit und Ausdruckskraft bringen viele sogenannte gemeine Figuren per se mit.

Ein lebendiger Gesamteindruck ergibt sich beim gut gemachten Vollwappen auch bereits aus der unterschiedlichen Anmutung der Formen und Materialien der einzelnen Teile von Familienwappen. Desweiteren durch Farbwechsel und geschickte Farbfolge oder durch den angemessenen Kontrast von größer und kleiner, schwerer und leichter, heller und dunkler sowie runder und kantiger in der Formensprache der Wappenelemente und Schildmotive. Ein hohes Maß an Lebendigkeit entsteht nicht zuletzt auch durch eine gekonnte zeichnerische Handschrift des Wappengestalters.

Gerade in der linearen Wappenzeichnung wird dies in der Eigenwirkung, das heißt der Spannung und Kraft der Linien deutlich. In einer Linie kann man nichts verstecken. Sie verrät unweigerlich den Menschen, der sie gezogen hat, und das Werkzeug, mit dem sie erzeugt worden ist.

Gestaltungsqualität in Heroldsstücken und Figuren

Bei Familienwappen bereiten zu stark reduzierte und geometrisierte Schildfiguren zusätzliche Schwierigkeiten, weil sie die visuelle Geschlossenheit des Gesamtwappens gefährden, denn andere Wappenbestandteile, wie beispielsweise die Helmdecken, verlangen von ihrer Natur her bereits eine gewisse organisch fließende, oft auch detailliertere Darstellung. Beides muss unter einen Hut gebracht werden.

Zu starke Vereinfachungen nivellieren die figürliche Schlüsselsignale der Motivgestalt.

Natürlich bleibt weiterhin das gern als typisch heraldisch bezeichnete Prinzip „Pars pro toto“ wichtig. Um schwer stilisierbare komplexe Gebilde darstellbar zu machen, bewährt sich immer wieder der Rückgriff auf den typischen stellvertretenden Einzelaspekt des Gesamtbildes. Dieser Teil steht für das Ganze und transportiert, ebensogut wie es das Gesamtobjekt getan hätte, die inhaltliche Botschaft, nur eben noch schneller, robuster und oft merkfähiger, weil einfacher und eigenständiger.

Die Heroldskunst hat bereits vor Jahrhunderten ein umfangreiches Repertoire von Figuren und Zeichen gefunden, die bis heute gültig sind. Das Rad – vor allem das heraldische – kann, muss und darf nicht immer wieder neu erfunden werden. Es genügt, wenn es an das Gesamtbild angepasst und variiert wird. Viele Formen aus der Zeit der lebendigen Heraldik haben ihren archetypischen Charakter bis heute erhalten. Jedes Abweichen von ihnen ist so gut wie immer der schnellen Erkennbarkeit des Wappenbildes abträglich.

Eine regelgerechte und qualitätvolle Wappendarstellung verlangt die Beherrschung des feinen Maßes und ein ausgeprägtes Gefühl für Proportion und Harmonie. Um es etwas poetischer mit den Worten des Schriftkünstlers F.H. Ernst Schneidler zu beschreiben: „Zimmere ein strenges Gerüst und bekleide es mit Anmut.“

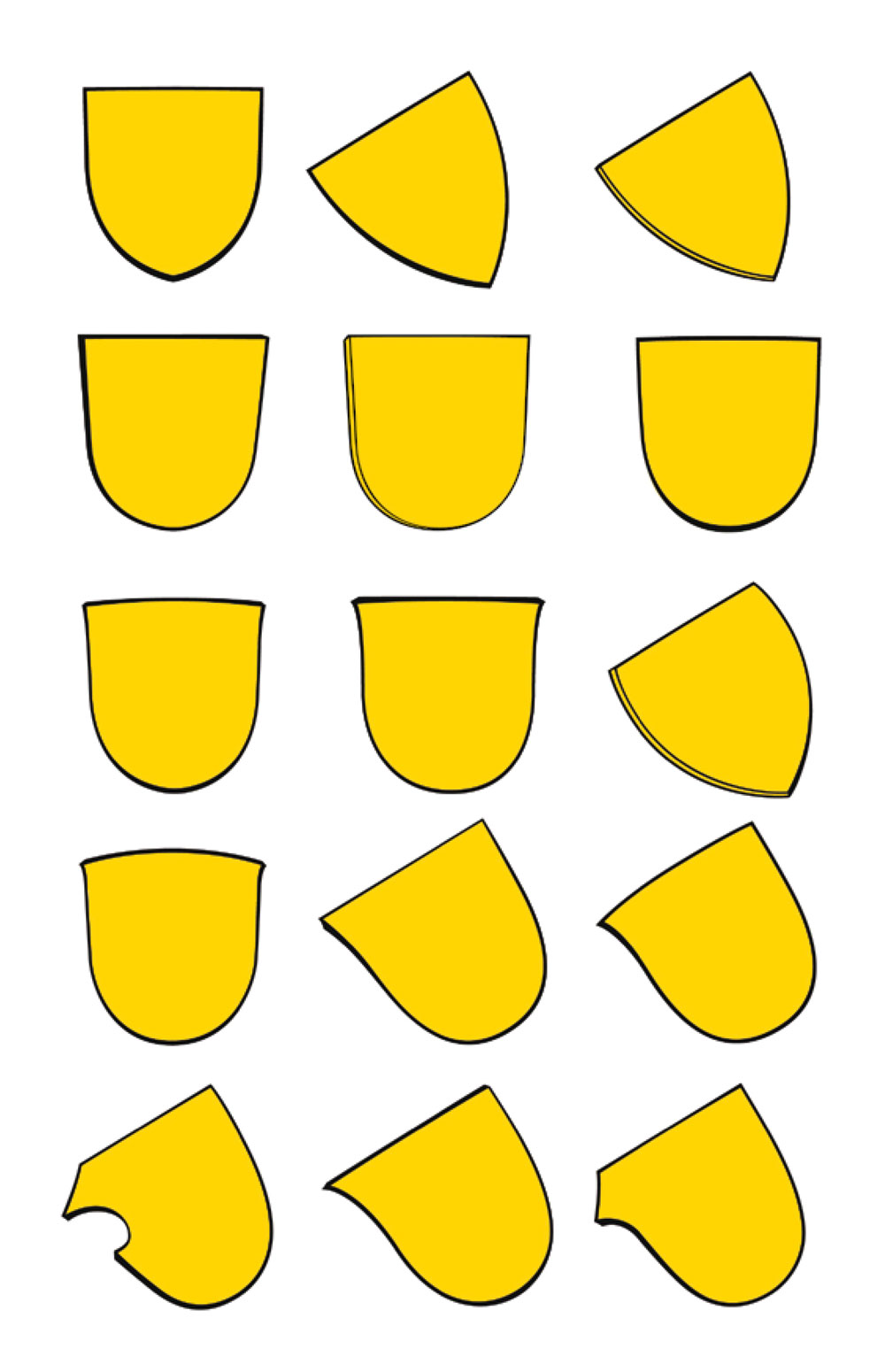

Visuell unkorrigierte Konstruktion aus Parallelen und Kreisausschnitt sind als Wappenschild grafisch unbefriedigend.

Schildform und Helmtypus

Um aus dem großen historischen Fundus und dem reichen Formenschatz guter Heraldik zu schöpfen, sollten demnach verschiedene Schildformen, aber auch verschiedene Helmtypen für die Neuschöpfung von Familienwappen legitimiert sein. Dazu gehören neben dem Stechhelm auch Bügelhelm, Topfhelm und Kübelhelm. „Alle später aufkommenden kriegerischen Helmformen, Hundsgugel, Schaller, Eisenhut, Beckenhaube und Morion, auch der für moderne Wappen gelegentlich verwendete Stahlhelm, sind keine echt heraldischen Helme und daher bei der Darstellung von Vollwappen nicht angebracht.“ schreibt Walter Leonard dazu.

Der zeitlose Typus des Halbrundschildes – gern mit leichten Modifikationen, die eine größere Lebendigkeit der Schildkontur erzeugen und damit der Geschlossenheit des Vollwappens dienlich sind – verkörpert die klassische Grundlage auch für die heutige Familienheraldik. Dies wird auch zukünftig so bleiben, denn der Halbrundschild, der auch als Rundfußschild oder als spanischer Schild bezeichnet wird, bietet praktisch allen Schildinhalten eine optisch ausgewogene Bühne. Bei der Zeichnung des Halbrundschildes ist zu beachten, dass dessen Seitenlinien leicht konisch aufgebaut sind und organisch in die Schildrundung münden.

Ein gelungenes Wappen bringt nichts aus der Fassung. Wenn sie gut gezeichnet ist.

Sollte der Wappenstifter eine eher ruhige und reduzierte Gesamtgestalt seines Wappens wünschen und eignet sich das Wappenbild auch für ein Dreiecksschild, kann mit diesem jenseits des inflationärer verwendeten Halbrundschildes ein gelungenes und vielleicht sogar noch ein wenig eigenständigeres Familienwappen entstehen.

Andere abgeleitete oder hybride Schildformen bieten hingegen keine ernsthafte Nutzungsoption in der zeitgemäßen Familienheraldik. Das gilt natürlich für vorheraldische Formen mit Rund-, Oval- oder Rechteckschilden, mandelförmigen Langschilden, normannischen oder italienischen Schilden, aber ebenso für Alt-Tartschen, Setz-Tartschen, Doppeltartschen, Rautenschilde, Kartuschenschilde, Muschel-, Herz-, Ovalspiegel oder birnenförmigen Schilde.

Weitere mögliche Schildvarianten in der Familienheraldik – aber auch ausschließlich da und nicht in der Kommunalheraldik – sind Schildformen der Frührenaissance, die die strenge Kontur und die hundertprozentige Symmetrie des spanischen Halbrundschildes aufbrechen. Selbstverständlich gilt auch hier: Schildform und Schildkontur sollen inhaltlich, stilistisch und detail-grafisch sowie hinsichtlich der Figur-Grund-Proportionen zueinander passen. Die gewählte Schildform darf außerdem den Schildinhalt nicht „einschränken“ und der Schild muss an sich gelungen dargestellt sein.

Im Zweifel sollten Schildformen gewählt werden, die einem der ursprünglichen Gebrauchsschilde, sei es für das Gefecht oder für das Turnier, am ehesten entsprechen. Gerade bei Schildformen mit konkaven Elementen, z.B. der sogenannten Speerruhe, ist die Grenze zum formalen Ausrutscher sehr schnell überschritten.

Die Abbildungen zeigen akzeptable Schildformen für Familienwappen. Währenddessen ist im Kommunalwappenbereich die Beschränkung auf den leicht konischen Halbrundschild sinnvoll und erforderlich.

Eine Grenze sollte man bei Schildvarianten mit Rollwerk ziehen. Von Schildformen mit solcher Art ornamental geschwungenen, räumlich eingerollten oder geschweiften und verspielten Rändern sollte man die Finger lassen. Sie weichen die optische Klarheit der Schilddarstellung zu stark auf, verringern die Konzentration auf das Wesentliche und bereiten Probleme bei starker Verkleinerung des Wappens. Auch hier gilt: Stilistisch vorbildlich sind die früh-, hoch- und spätgotischen Wappen.

Grafischer Spieltrieb sollte nicht ausgerechnet auf dem Gebiet der Heraldik befriedigt werden.

Interessant ist folgender Befund zu den Maßverhältnissen der aufgeführten empfohlenen Schildformen. Eine Analyse zeigt, dass sich die Proportionen aller geeigneten Schildformen zwischen 21 : 20 und 23 : 20 (Schildhöhe : Schildbreite) bewegen, konvexe oder konkave Kleinformen nicht mitgemessen. Erstaunlich ist, dass sich dieses Richtmaß als tragfähig für alle gängigen und empfehlenswerten Schildformen erweist, so verschiedenartig ihre Gestalt auch ist. Zum Vergleich: Das von uns empfohlene und selbst mehrhundertfach bei Kommunalwappen verwendete Halbrundschild weist ein Verhältnis von 14 : 13 (Schildhöhe : Schildbreite) auf.

Gesamtarchitektur des Wappens

Wie verhalten sich Schild und Helm zueinander? Bei der senkrechten Schilddarstellung sitzt der Helm normalerweise immer mittig und in der Regel frontal gezeichnet auf dem Schild. Um die Lebendigkeit der Wappengesamtgestalt zu steigern, ist bei stehenden Frontalschilden ein Halb- bzw. Dreiviertelprofil des Helms (und parallel dazu der Helmzier) im Interesse einer spannungsvolleren und lebendigeren Wappenarchitektur möglich.

Das gilt allerdings nur dann, wenn sich die Helmzier in ihrem Räumlichkeitsanspruch hierfür eignet und insgesamt noch eine geschlossene Gesamtwirkung des Wappens zu erreichen ist. Diese geringe Abweichung ist gerade dann interessant, wenn bereits die Wappenmotivik auf Symmetrie angelegt ist und damit das Risiko besteht, dass das Gesamtwappen nicht spannungsreich genug wirkt.

Gilt auch bei Familienwappen: Gegenformen haben in der Heraldik den gleichen kompositorischen Wert wie die Figurformen.

Von Hause aus erscheinen solche Familienwappen lebendiger, die auf der spannungsvolleren Komposition des schräg gestellten, heraldisch gelehnten Schildes beruhen. Dieses Prinzip wirkt insgesamt nicht nur bewegter, sondern es zwingt auch dazu, die manchmal leicht überbordenden inhaltsfreien Helmdecken zurückzunehmen. Die wünschenswerte Folge ist ein spannungsreiches Vollwappen mit einer stärkeren Konzentration auf das inhaltstragende Wappenbild im Schild.

Bei allen Schild- und Helmvarianten überlappen Teile des Helmkragens den oberen Schildrand in einem solchen Maße, dass das Oberwappen nicht schwebend wirkt. Dafür ist es notwendig, eine optische Verbindung von Schild und Helm herzustellen. Dies kann in bestimmten Fällen durch ein verbindendes Helmband unterstützt werden.

Konsequenterweise sollte das Helmfutter nur dann rot tingiert sein, wenn Rot als Hauptfarbe oder wenigstens als Akzentfarbe im Wappenschild existiert. Andernfalls zieht man mit der Signalfarbe Rot eine an sich unangemessene Aufmerksamkeit auf den Helm, namentlich auf das Helmfenster und den Helmhals. Der Blickfang soll aber das Schildmotiv sein. Dort ist die Aufmerksamkeit des Betrachters viel besser investiert, weil hier die bedeutungstragenden Wappenelemente zu finden sind.

Aspekte der Wappenkomposition

In Wappen ohne die Farbe Rot bleibt das Helmfutter in der Regel schwarz, eine Farbe, die sowieso mindestens in der Schild- und Konturenbegrenzung vorkommt, oder – wenn es in das Farbkonzept des Wappens hineinpasst – auch Purpur. Wesentliches Kriterium für diese Entscheidung ist auch hier die Sicherung einer geschlossenen Bildwirkung des Familienwappens als Ganzes.

Der Helm wäre, ausgehend von seiner Materialanmutung, wohl am ehesten silbern zu zeigen. Er wird jedoch niemals weiß gelassen, sondern mit einem kühlen, metallisch wirkenden Blau-Grau-Ton dargestellt. Die Höhe des Helms beträgt – je nach Helmtyp und Schildform – zwischen der Hälfte und zwei Dritteln der Höhe des Wappenschildes.

Wird der Schild gelehnt, also meist schrägrechts gestellt gezeichnet, dann steht der Helm auf dem höchsten Punkt des Schildes, in der Regel im Profil nach heraldisch rechts oder auch – vor allem bei Spangen- oder Stechhelmen – im leichten halb- oder Dreiviertelprofil; nur ausnahmsweise auch frontal. Der Winkel des gelehnten Schildes liegt zwischen ca. 20 und 35°. Darunter, das heißt mit flacherem Winkel, wirkt die Schrägstellung optisch unentschieden zwischen geradestehend und schräggestellt, darüber, bei noch stärkerer Schrägstellung des Schildes, kippt das Wappen optisch zu stark um.

Obenauf und körperhaft – die Helmzier

Die Ausrichtung der Helmzier und des Helmes sollten übereinstimmen. Am harmonischsten ist es, wenn Helm und Helmzier beide frontal dargestellt werden oder wenn Helm und Helmzier zusammen eine Drehung vollziehen und einheitlich im Halb- oder Dreiviertelprofil gezeichnet werden.

Klarheit entsteht durch wenige prägnante Wappenmotive.

Als Helmzier verwendet man möglichst ein dem Schild entlehntes oder wenigstens dem Schildmotiv nahe verwandtes Bild. Hinzu treten in Kombination dazu selbstverständlich oft klassische Helmzierfiguren, wie Büffelhörner, Adlerflügel oder Pfauenfedern, die – farblich eingefangen – als Ergänzung unschädlich sind.

Eine abweichende, womöglich formal völlig fremde Helmzierausführung kann die Einheit und Harmonie des Vollwappens insgesamt erheblich stören. Dies gilt erst recht in dem Fall, wenn in der Helmzier noch eine ablenkende, zusätzliche Tinktur eingeführt wird. Das sollte im Interesse der Geschlossenheit des Vollwappens vermieden werden – durch das konsequente Beibehalten der Schildtingierung in der Helmzier.

Ornamentale Bereicherung – die Helmdecken

Die Helmdecken sollten entweder eindeutig symmetrisch – im Falle der Frontalkomposition – oder deutlich asymmetrisch dargestellt sein. Um den motiv- und damit bedeutungstragenden Schild als Kernelement des Familienwappens nicht zu stark visuell zu überlagern, geben wir die Faustregel, dass die Gesamtfläche der Helmdecken die Gesamtfläche des Schildes nicht überschreiten sollte. Bei vielen besonders gelungenen Familienwappen, insbesondere solchen mit gelehntem Schild, ist das Ausmaß der Helmdecken deutlich zurückgenommen.

Alle Helmdecken fallen stets vom Scheitelpunkt des Helmes aus nach unten. Ihre Ausgestaltung trägt keine inhaltliche Bedeutung und kann somit flexibel an die grafischen Erfordernisse und Vorgaben der Schildform und der Schildinhalte oder zumindest an die Formensprache der Helmzier angepasst werden. Gute Familienwappen stellen Kompatibilität zwischen den Helmdecken und den übrigen Wappenbestandteilen bis hin zu wechselseitiger Wirkungsverstärkung her. Begrüßenswert sind beispielsweise auch solche Darstellungen, bei denen sich die Helmdecken ohne Helmwulst direkt aus der Helmzier fallend entwickeln.

Die heraldische Bildsprache zielt auf schnelle Erkennbarkeit des Wappeninhalts.

Auch wenn die – im eigentlichen Sinne des Wortes – Stofflichkeit der Helmdecken noch wahrnehmbar bleiben soll, kann sie doch vom Gestalter so interpretiert werden, dass es Zusammenhänge in der Formensprache von Wappenmotivik und Helmdecken gibt, was auch der Geschlossenheit des Gesamtbildes sehr zugute kommen kann. Allerdings warnt Walter Leonhard: „So reich sie auch gestaltet werden können, Helmdecken sind nur dann richtig dargestellt, wenn sie noch als Tuch zu erkennen sind, das vom Helmdach seitlich herab fällt. Rein ornamentales Rankenwerk und Laubornamente sind daher unheraldisch.“ Einige von vielen möglichen Helmdeckenvarianten sind gezaddelte, geblattete, gebandelte und viele andere, oft sprachlich kaum bezeichenbare und verbal schwer beschreibbare Ausformungen der Helmdecken.

Auf der Oberseite der Helmdecken liegt in der Regel Farbe und auf der unteren Seite Metall. Ein Tausch ist in begründeten Fällen möglich. Das gilt beispielsweise dann, wenn diese Lösung durch die gegebene Tingierung der Helmzier günstiger und der einheitlichen Wirkung des Gesamtwappens dienlicher ist.

Die grafische Abwicklung der Helmdecken ist eine Nagelprobe für die Klarheit und damit die Qualität der Familienwappendarstellung, denn beim Faltenwurf der Helmdecken und dem Wechsel von vorn und hinten, oben und unten ist die Gefahr des optischen „Mauschelns“ besonders groß (siehe mangelhafte Helmdecken). Leider beeinträchtigen nachlässig gezeichnete Helmdecken mit nicht klar durchdrungenen Formen die Gesamtwirkung des Vollwappens erheblich und mindern die künstlerische Qualität der Wappendarstellung insgesamt.