Die Gestaltung von Städte-, Gemeinde- und Kreiswappen zwischen Tradition und Digitalisierung.

Was führen Sie im Schild? Was es auch sein mag, jedenfalls ist es ein Bild. Im Falle eines Kommunalwappens ist es das Kennzeichen und visuelle Symbol einer Gebietskörperschaft, das nach heraldischen Regeln gestaltet worden ist. Kommunalheraldik ist daher auch eine Disziplin des Grafikdesigns. Allerdings eine sehr spezielle, historisch gebundene und funktional äußerst anspruchsvolle. Dieser hohe Anspruch ergibt sich für alle Arten von Kommunalwappen bereits durch ihre Rolle als Hoheitszeichen.

Ein Kommunalwappen ist ein Bildzeichen, kein Text.

Die in der Familienheraldik – insbesondere bei Genealogen – noch immer herrschende Auffassung, dass ein Wappen allein durch seine Beschreibung, nicht jedoch durch die Wappendarstellung definiert, kann in der Kommunalheraldik nicht aufrechterhalten werden.

Wer die Beschreibung statt das Bild des Wappens für das eigentliche Wappen hält, läuft Gefahr, die Heraldik von einer lebendigen anschaulichen Disziplin – die die aktive Kommunalheraldik ohne Zweifel ist – zur reinen historischen Hilfswissenschaft zu degradieren. Die historische Erscheinung mittels einer eigenen Fachsprache, die Blasonierung des Wappens als hauptsächliches heraldisches Speichermedium zu nutzen, hängt mit dem jeweiligen Stand der Reproduktionstechnik zusammen.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass mit der Position „Bild vor Beschreibung“ keinesfalls der Ausschließlichkeitsgrundsatz in der Heraldik unterlaufen wird. Dieser bleibt zwar zumindest heute in bundesweitem Maßstab in der Kommunalheraldik ein Ideal, aber ein sehr wichtiges und notwendiges. Im Gegenteil: Wenn Wappen als Bild gezeigt, dokumentiert, archiviert und genutzt werden, steigt der Anspruch an die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit dieses Symbols. Bis Ende des 20. Jahrhunderts war es weitaus teurer, Bilder zu dokumentieren als Texte. Der Kurztextblasonierung war schlicht und einfach der günstigste Weg, ein Wappen zu definieren.

Ein amtliches Muster ist die Grundlage, um den Rechtsschutz für das Wappen in der Praxis zu sichern.

Ein Kommunalwappen wird durch seine Darstellung definiert. Es braucht ein Amtliches Muster. Denn nur durch die Priorität der konkreten Wappendarstellung vor der daraus abgeleiteten sprachlichen Beschreibung (Blasonierung) kann ein Kommunalwappen seinen Zweck erfüllen. Das ergibt sich aus dem gesellschaftspolitischen und rechtlichen Kontext des Kommunalwappens als Hoheitszeichen. Während das Familienwappen lediglich eine Bindung an das Namensrecht in Anlehnung an § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) aufweist und eine ausschließlich privatrechtliche Sache bleibt, ist ein kommunales Wappen in einen umfangreicheren rechtlichen Zusammenhang gestellt. Über den Rechtsschutz als Bestandteil des Persönlichkeitsrechts hinaus sieht der Gesetzgeber beim Wappen einer deutschen Gebietskörperschaft zur Erhaltung der offiziellen Wirkung sowie wegen der besonderen Bedeutung für die Urkundenechtheit und überhaupt für die Wirkung öffentlichen Glaubens eine erhöhte rechtliche Sicherheit für kommunale Hoheitszeichen vor.

Um diesen staatlichen Rechtsschutz in der Praxis auch auszuüben, bedarf es eines Amtlichen Musters. Das ist zudem erforderlich, weil das Kommunalwappen typischerweise die Konstante in einem kommunalen Erscheinungsbild ist, mindestens für die hoheitlichen Wappenanwendungen wie Dienstsiegel, Flagge, Briefbogen, Amtsschild oder E-Mailsignatur.

Die wappenführende Kommune kann gegen die missbräuchliche Verwendung ihres Wappens, bspw. durch eine herabwürdigende Wiedergabe ihres Hoheitszeichens, rechtlich jederzeit vorgehen. Auch in diesem Fall gilt: Um als Wappen führende Kommune den Rechtsschutz des Gesetzgebers genießen und in der Praxis sichern zu können, ist die Existenz einer autorisierten Wappendarstellung in Form eines Amtlichen Musters erforderlich.

Wappen sind der emotionalste und bildhafteste Weg, mit dem sich Kommunen ausdrücken können.

Eine autorisierte Wappenreinzeichnung ist auch aus markenrechtlichen Gründen sinnvoll. Gemäß § 4 Abs. 2 des Warenzeichengesetzes (WZG) sind Wappen der Gemeinden und Gemeindeverbände ebenso wie andere staatliche Hoheitszeichen von der Eintragung in die Warenzeichenrolle ausgeschlossen. Unzulässig ist jedwede Verwendung des amtlichen Wappens an irgendeiner Stelle des Warenzeichens. Der Gebrauch ist jedoch nur in der besonderen heraldischen Gestaltung des Wappens untersagt.

Urheberrecht beachten: Der Rechtsschutz gilt dem gestalteten Zeichen.

Das Gleiche gilt für die Sachlage vor dem Hintergrund des Urheberrechts. Ein neu geschaffenes Gemeindewappen unterliegt als „persönliche geistige Schöpfung“ dem Urheberrechtsgesetz. Die Kommune übt das Nutzungsrecht an ihrem Wappen aus, nachdem ihr vom Urheber das einfache oder ausschließliche Nutzungsrecht typischerweise räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt eingeräumt worden ist.

Die Kommune verfügt dabei über das umfassende Nutzungsrecht an einer konkreten Gestaltung des Wappens. Entscheidend für die Kommune ist dabei, dass das Wappen ausschließlich in seiner konkreten künstlerischen Ausgestaltung den Schutz des Urheberrechts genießt. Die bloße Vorstellung oder verbale Beschreibung eines Wappens unterliegt dagegen nicht dem Schutz des Urheberrechts. „Schutzfähig ist das Werk als gestaltete Idee, nicht schutzfähig ist also die beschriebene Idee.“

Die autorisierte Wappenzeichnung wird von der Aufsichtsbehörde geprüft und archiviert.

Die Begutachtungs- und Genehmigungspraxis der Bundesländer für Kommunalwappen setzt ebenfalls die Existenz des Amtlichen Musters voraus, das in Form einer farbigen Reinzeichnung in den „Wappenrollen“ der Landeshauptarchive dokumentiert und archiviert wird. Die gesamte Genehmigungs- oder Bestätigungserfordernis von Kommunalwappen zielt darauf, die heraldische Qualität und Abgrenzung der Wappen zueinander zu sichern sowie die Voraussetzungen zu schaffen, um die missbräuchliche Verwendung des Wappens gegen die Vorstellungen der Gemeinde durch Dritte zu verhindern.

Auch das ist nur möglich auf der Grundlage einer autorisierten Wappenzeichnung, die den Gegenstand der fachlichen Begutachtung durch die Landesarchive und die Bestätigung und/oder Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden bildet. Die vor allem für das Satzungswesen der Gemeinde erforderliche Wappenbeschreibung folgt der Vorlage der beschlossenen Wappendarstellung. Im Übrigen ist es mehr als sinnvoll, in einer Wappensatzung das Wappen nicht nur zu blasonieren, sondern selbstverständlich auch abzubilden. Das gilt über das Wappen hinaus auch für die Flagge und das Dienstsiegel.

Für Kommunen gilt: Wer sich wappnet, gewinnt.

Unter den heutigen gesellschaftspolitischen Bedingungen sind die Ansprüche an die Kommunen zur Eigendarstellung in der Öffentlichkeit höher denn je. Es kommt dabei für die Landkreise, Städte und Gemeinden darauf an, eine Identität zu vermitteln, die als Erkennungs- und Differenzierungsmerkmal dient und die Vorzüge der einzelnen Kommune nach außen präsentiert.

Wer sich in einer Informations- und (teilweise) Wettbewerbsgesellschaft bewegt, kann bei der Lösung dieser Aufgaben auf ein einheitliches und gesteuertes kommunales Erscheinungsbild nicht verzichten. Das Kommunalwappen bildet dabei den Kern dieses kommunalen Auftritts und ist der wichtigste Vertrauensanker für die Bürgerinnen und Bürger. Es liegt aus dieser Perspektive im zentralen Interesse jeder Kommune, über ein heraldisch und grafisch definiertes, durch die Aufsichtsbehörde genehmigtes und dateitechnisch gesichertes und damit in der Praxis gut handhabbares Symbol zu verfügen.

Ein Wappen ist so gut wie seine Wirkung in den kommunalen Medien.

Was sind nun die Merkmale einer vor dem Hintergrund dieser Anforderungen überzeugenden Kommunalwappendarstellung? Den wichtigsten Maßstab für die Qualität des Wappens bildet seine Funktionalität im täglichen Einsatz. Das oberste Ziel der Darstellung ist die maximale Erkennbarkeit des Wappenbildes. Und zwar auf große Sichtentfernung oder – was wahrnehmungspsychologisch etwa das Gleiche bedeutet – bei sehr starker Verkleinerung, bspw. in schwarz-weißer Form im Dienstsiegel und farbig auf dem Briefbogen oder in der E-Mail-Signatur der kommunalen Verwaltung. Dafür sind zwei präzise Wappendarstellungen erforderlich.

Wappengrafische Details bedeuten in der Heraldik nicht viel – sie bedeuten alles.

Der tingierten (grafischen) Reinzeichnung, dem Amtlichen Muster des Wappens liegt die deckungsgleiche grafische Wappenfassung als schwarze, randgebende Konturenzeichnung zu Grunde. Diese grafische Ausführung des Kommunalwappens erfolgt in einer einfarbigen Strichzeichnung. Sie hat eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: Zum einen bildet sie die autorisierte Wappenzeichnung zur Wiedergabe des genehmigten Wappens im Dienstsiegel und den – hoffentlich seltenen – anderen einfarbigen Wappenanwendungen. Zum anderen gibt die Strichzeichnung den Wappenmotiven Kontrast und Klarheit und dem Gesamteindruck des Kommunalwappen Kontur und Stabilität.

Drei unerbittliche Qualitätsfaktoren der Wappengestaltung.

Im Folgenden möchten wir auf einige Herausforderungen und Aufgaben bei der Wappengestaltung eingehen, die in der Praxis natürlich nicht voneinander getrennt wirken, sondern in ihrem Einfluss auf die Qualität des Wappens eng miteinander verwoben sind. Die drei gestalterisch bedeutsamsten Anforderungen an ein kommunales Hoheitszeichen sind:

- die treffende heraldische Stilisierung der Motive,

- die konsequente Flächigkeit der Darstellung der Figuren und

- die Schaffung optimaler Proportionen in und zwischen den einzelnen Motiven innerhalb des Wappens.

Die Frage der Proportionen berührt dabei alle Gestaltungsebenen des Wappens vom Schildganzen bis zum Detail. Wichtig ist das Verhältnis des gesamten Wappenbildes gegenüber dem Schild sowie das Verhältnis der Figurenfläche gegenüber ihrer jeweiligen Grundfläche. Eine Wappenfigur soll dabei erstens in ihrer Ausdehnung das zur Verfügung stehende Feld so weit wie möglich erfassen und nutzen, ohne dass die Figur die Schildkontur oder eine Teilungslinie berührt.

Sie soll zweitens im Maßstab zur verbleibenden Untergrundfläche eine quantitativ angemessene, also ausgewogene Gesamtfläche einnehmen. Dazu muss das Feld und seine formale Gestalt, die es nach dem Belegen mit einer Figur bildet, gestalterisch als Gegenform genauso wichtig genommen werden wie das Motiv selbst.

Dieses Figur-Grundproblem erschließt sich besonders leicht bei der Betrachtung von Wappen in verwechselten Tinkturen. Durch diese uralte und dennoch auch bei Kommunalwappen ständig neu bewährte heraldische Methode werden Form und Gegenform quantitativ und qualitativ sichtbar gleichgestellt.

Wappen leben von der Kunst des richtigen Maßes.

Bei mehreren Schildteilen – in der heraldischen Praxis ist das die Regel – sind die größtmögliche Harmonie der Figuren und die Geschlossenheit des Wappens als Ganzes die gestalterischen Ziele. Hierbei sollen sich die von den Figuren eingenommenen Flächen und der Grad der Gliederung, d.h. der innere grafische Detailreichtum der einzelnen Wappenmotive in einem gesunden Maßverhältnis zueinander befinden. So können sowohl zu kleine gegenüber großen Formen optisch disharmonisch wirken und „herausfallen“ wie auch grafisch ungegliederte und großflächige Motive gegenüber solchen mit kleinteiligen und grafisch reichen Strukturen.

Ein Kommunalwappen entsteht aus der Kunst, hochkomprimierte Historie visuell zeitgemäß zu vermitteln.

Das führt zu einem weiteren Proportionsproblem, nämlich dem Verhältnis von Formteilen und grafischen Details zum Figurganzen. Oberstes Gebot ist wiederum das Streben um eine ausgewogene und klare Darstellung, die sich auf die Binnenzeichnung einer Figur einfügen muss. Das richtige Maß an Dichte und Intensität der Binnenzeichnung zu finden, benötigt umfassende Erfahrungen in der praktischen Heraldik. Vollständig auf grafische Binnenfiguren zu verzichten und ausschließlich auf die Wirkung der Konturen zu vertrauen, wäre zu plakativ und entspräche in seinem Abstraktionsgrad nicht dem heraldischen Stil.

Sehr reiche Binnenzeichnungen, wie wir sie bspw. bei Otto Hupp oder Heinz Ritt vorfinden, geben dem Wappenbild eine malerische Tendenz und wirken historisierend. Diese Wappenzeichnungen vertragen nur begrenzt starke Verkleinerungen und lassen das Wappen in Siegelgröße schnell unklar erscheinen. Das ist funktional schwierig bei der heutigen Vielfalt an Wappenanwendungen, die nicht selten kleine Wappengrößen bei kurzer Betrachtungszeit aufweisen.

Grafische Binnengliederungen der Wappenfiguren sollten daher bewusst und eher vorsichtig und sparsam sowie von der Figur her motiviert eingesetzt werden. Das verlangt den Verzicht auf willkürliche, dekorativ gesetzte und nicht vom Formzusammenhang geprägte oder daraus ableitbare Binnenzeichnungen und Schraffuren. Vor allem in der Familienheraldik gern genutzte sogenannten Damaszierungen, also die ornamentale Füllung von freien Teilflächen des Wappenschildes schränken die Erkennbarkeit und Verkleinerungsfähigkeit des Wappens ein und haben in der zeitgemäßen Kommunalheraldik keinen Platz.

Die Heraldik verfügt über eine eigene visuelle Sprache.

Treffende heraldische Stilisierung heißt, ein Wappenmotiv durch die klare Darstellung – durchaus mittels Übertreibung seiner signifikanten Merkmale – kenntlich zu machen und von anderen heraldischen Symbolen visuell zu unterscheiden. Dieses Konzept führt, zu Ende gedacht, zum heraldischen Prinzip pars pro toto.

Die Heraldik hat über die Jahrhunderte ein umfangreiches Repertoire an gestalterischen Formen und Typen hervorgebracht, an denen sich der Wappengestalter orientieren kann. Ist er erfahren und souverän genug, kann er sie auf die gestellte heraldische Aufgabe modifizierend und aktualisierend anwenden. Die Maßgaben des historischen Formenschatzes und der heraldischen Darstellungstradition der einzelnen Motive sind dabei allerdings bedeutsamer als die ursprüngliche Naturform des Motivs. Diese kann bei der Formfindung ggf. sogar völlig vernachlässigt werden.

Der Verzicht auf Räumlichkeit macht das Wappen klarer und zeichenhafter.

Ein Kommunalwappen ist ein zweidimensionales visuelles Gebilde. In der durchgängigen Flächigkeit der Wappendarstellung unterscheidet sich das Kommunalwappen deutlich vom in dieser Hinsicht heterogen Familienwappen. Bei Letzteren ist der Schildinhalt ebenfalls weitgehend flächig, alle weiteren Wappenmotive jedoch räumlich darzustellen.

Der Wappengestalter steht also innerhalb der Familienheraldik vor der Aufgabe, den Widerspruch zwischen körperhaft räumlicher Darstellung des Oberwappens mit Helmzier und Helmdecke und der flächigen Darstellung des Wappenbildes im Schild im Sinne einer gestalterischen Geschlossenheit des gesamten Familienwappens erträglich zu lösen. Das Hauptmittel dafür besteht im Allgemeinen in der Einbeziehung bestimmter grafischer Gestaltungsmittel des Oberwappens auch im Schild, also die Nutzung von Lichtern und Schatten sowie von Schraffuren und teilweise perspektivischer Darstellung.

In diesem Zusammenhang ein Wort zu den heraldischen Schraffuren. Wir haben eben den Grund erwähnt, warum sie beim Familienwappengestalter eher wohlgelitten sind. Im Falle der einfarbigen Wappendarstellung vermeidet ihr Einsatz, dass im Schild „tote“ Stellen erscheinen und das Schild im Gegensatz zum reich gegliederten kleinteiligen und räumlichen Oberwappen zu großflächig erscheint. Die Verwendung von heraldischen Schraffuren hilft auf diese Weise dem Heraldiker beträchtlich, das Bild des Vollwappens künstlerisch geschlossen zu gestalten. Für die Darstellung von Kommunalwappen sind heraldische Schraffuren unnötig und überholt.

Die heraldischen Schraffuren sind ein Kind der für die Wiedergabe von Wappen im 18. und 19. Jahrhundert bedeutendsten Reproduktionstechnik, nämlich des Stahlstichs, und im 16. und 17. Jahrhundert seinem Vorläufer des Kupferstichs. Allein den Möglichkeiten und Zwängen dieser historischen Drucktechniken entspricht der Charakter dieser grafischen Farbkodierung.

Auf diese Erkenntnis aufbauend, sollten heraldische Schraffuren keinesfalls wie selbstverständlich, sondern bewusst und nur mit besonderem – einem künstlerischem Grund eingesetzt werden. Für die grafische Wiedergabe von Kommunalwappen, insbesondere im Dienstsiegel sollte die Strichzeichnung des Wappens, genauer die schwarz-weiße Konturenzeichnung verwendet werden. Auf die überflüssigen und verunklärenden heraldischen Schraffuren sollte also hier tunlichst verzichtet werden.

Nicht zu unterschätzen ist übrigens der stilistische Einfluss der jeweiligen Reproduktionstechnik auf die historische Entwicklung der Wappenkunst. Der Stahlstich ist das charakteristische Wiedergabemedium der sogenannten heraldischen Verfallszeit. Sie wird von den gestalterisch unangenehmen Auswirkungen des Liniengespinstes, das der Stahlstich erzeugt, mitgeprägt. Die feine und präzise Spur der Nadel ermöglicht zwar das Spiel mit grafischen Details, lässt aber Kraft und Spannung vermissen. Zudem ist die Strichstärke der Linie viel zu schwach, um dem Wappen Kontur und Halt zu geben.

Eine prägnante Kontur schafft schnelle Wahrnehmbarkeit.

Das Kommunalwappen besteht ausschließlich aus dem heraldisch gestalteten Schild. Bei seiner Darstellung muss keine Rücksicht auf dreidimensional abzubildende Wappenteile genommen werden, so dass eine nahezu flächige Darstellung im gesamten Wappenschild möglich ist.

Von Ausnahmen abgesehen bedarf es in der Kommunalheraldik daher des Verzichts auf Gestaltungsmittel, die visuell räumliche Effekte erzeugen. Dazu gehören die teilweise bereits angesprochenen grafischen Mittel der Schattierung, der Lichtersetzung, der Schraffur und in der Regel auch des Farbverlaufs im Wappen. Zu vermeiden sind Überschneidungen, Überdeckungen und die zeichnerisch räumlich-perspektivische Darstellung von Motiven.

Das schlüssige Wappen ist der Maßanzug für die Ortsgeschichte und der rote Faden für das kommunale Erscheinungsbild.

Die zweidimensionale Abbildung dreidimensionaler Objekte ist das Ergebnis eines Abstraktionsprozesses. Einen wichtigen Einfluss auf die Erkennbarkeit des entstandenen Zeichens hat die Qualität seiner Kontur. Die visuelle Wahrnehmung des Menschen scheint tendenziell auf die Konturierung von Formen ausgerichtet zu sein. Das heißt, unser Sehsystem agiert konturverlangend und konturverstärkend.

Das unterstreicht, wie bedeutsam die formale Qualität und grafische Sauberkeit der Umrisslinie für die Erkennbarkeit eines Wappenmotivs in der Heraldik ist. Unser Wahrnehmungssystem ist darauf ausgerichtet, mit möglichst wenig Aufwand ein klares Bild von Umweltobjekten zu erlangen.

Es hat sich gezeigt, dass eine komplizierte Außenkontur, wie sie bspw. bei perspektivisch verzerrten Gebilden entsteht, weniger schnell wahrgenommen wird als ein prägnantes flächiges Gebilde. Die große wahrnehmungspsychologische Bedeutung einer klaren Kontur erklärt auch, dass die überwiegende Anzahl der heraldischen Tierdarstellung auf die signifikantere Seitenansicht zurückgreift.

Unsere kulturell verankerte Blickrichtung beeinflusst die heraldische Figurausrichtung.

Wir bevorzugen eine Blickrichtung von links nach rechts. Dieser wahrnehmungspsychologische Sachverhalt hängt mit der in unserem Kulturkreis erlernten Leserichtung von links nach rechts zusammen. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass diese Blickrichtung auf sinnespsychologischen Prägungen beruht, die älter sind als die Schrift. Das macht deutlich, warum in der Heraldik nach links (heraldisch rechts) schauende Menschen und Tiere als „zugewendet“ und nach rechts (heraldisch links) schauende Figuren als vom Betrachter „abgewendet“ empfunden werden. Die heraldische Normalstellung von Figuren ist also ein Ergebnis der wahrnehmungspsychologisch verankerten Blickrichtung des Menschen.

Weitere wesentliche Darstellungsprobleme in der Kommunalheraldik, die vom Wappengestalter bewältigt werden müssen, sind

- die Schaffung einer harmonische Form des Wappenschildes,

- die Berücksichtigung wahrnehmungspsychologischer Sachverhalte bei der Gestaltung der geometrischen Schildteilungen und -elemente, den sogenannten Heroldstücken sowie

- die Erzielung der schon angesprochenen grafischen Qualität der Konturlinie.

Wappenqualität beginnt bereits bei der Schildform.

Es herrscht seit einigen Jahrzehnten Einigkeit darüber, dass für Kommunalwappen die halbrunde Schildform gewählt werden soll. Sie bietet das klarste Gesamtbild und in Bezug auf die Höhe des Wappens die verhältnismäßig größte Wappeninnenfläche. Wir empfehlen ein Verhältnis von Schildhöhe zur Schildbreite von 14:13.

An der scheinbar so einfachen grafischen Schilddarstellung unterscheidet sich bereits der wappengestalterische Könner vom Laien und vom heraldisch unbedarften Grafikdesigner. Wer das Wappenschild – wie leider immer noch oft zu sehen – aus Kreisausschnitt und Parallelen konstruiert, tappt in eine optische Falle. An den beiden Stellen, wo der Kreisausschnitt jeweils in die gerade Linie mündet, bildet sich bei geometrisch exakter Ausführung ein „optischer Knick“. Diese Wölbung führt dazu, dass der Eindruck entsteht, dass das Wappenschild an der Rundung etwas breiter ist als am oberen Schildendende.

Der Vergleich zeigt sofort, dass ein Wappenschild, das, wie links zu sehen, rein geometrisch aus Parallelen und Kreisausschnitt konstruiert worden ist, visuell unbefriedigend bleibt.

Die Konstruktion der kommunalheraldischen Schildkontur mit Zirkel und Lineal reicht also für die Gestaltung eines optisch störungsfreien und harmonischen Wappenschildes als optische Bühne für das Wappenbild nicht aus. Um einen visuellen Ausgleich zu erzielen, muss der Gestalter vom Schematismus der geometrischen Konstruktion abweichen. Die Seitenlinien des Schildes müssen für eine harmonische und störungsfreie Gesamtwirkung leicht chronisch aufgebaut sein und organisch in die Schildrundung münden.

Wahrnehmungspsychologische Erkenntnisse beachten.

Objektiv vorhandene wahrnehmungspsychologische Sachverhalte bei der Betrachtung visueller Gebilde werden in der Heraldik bei der Gestaltung der sogenannten Heroldstücke besonders deutlich. Drei Beispiele seien hier angeführt: Helle bzw. (negative) Flächen auf dunklem Grund (bspw. heraldische Balken oder Pfähle) erscheinen dem Betrachter größer als exakt gleichgroße dunkle (positive) Figuren auf hellem Untergrund. Diese Wirkung entsteht, weil helle Flächen ihre Begrenzung optisch etwas überstrahlen. Das bedeutet für die Erreichung von Harmonie im Wappen, dass dunkle Balken die hellen rechnerisch etwas an Breite übertreffen müssen, damit alle optisch gleichbreit wirken und optimal ausgewogenes Bild ergeben.

Die rechnerische Mitte einer Fläche entspricht nicht ihrer optischen Mitte. Wie empirisch festgestellt wurde, liegt letztere etwa 3 % über der geometrischen Mitte. Ein Objekt, dass sich exakt auf der geometrischen Mitte befindet, wird als zu tief liegend empfunden. Das heißt, dass die Waagerechte eines heraldischen Kreuzes etwas höher als exakt mittig liegen muss, um nicht den Eindruck zu erwecken, optisch „durchzufallen“. Natürlich spricht außerdem die Rundung des Schildes bei der Gesamtwirkung mit.

Ein identischer Balken wirkt waagerecht kürzer und dicker als ein senkrechter. Das bedeutet, dass bei einem heraldischen Kreuz, das in allen seinen Teilen gleichstark erscheinen soll, dass die Waagerechte etwas schmaler und grafisch ein wenig leichter zu zeichnen ist. Es wird übrigens vermutet, dass diese beiden optischen Phänomene mit der Schwerkraftprägung des menschlichen Wahrnehmungsapparates zusammenhängen. Für die Wappengestaltung gilt insgesamt: Das optische und ästhetische Empfinden ist der geometrischen Konstruktion übergeordnet und bildet den Qualitätsmaßstab für die heraldische Gestaltung.

Die Ausführung der Konturenlinie hat Einfluss auf die Gesamtwirkung des Wappens.

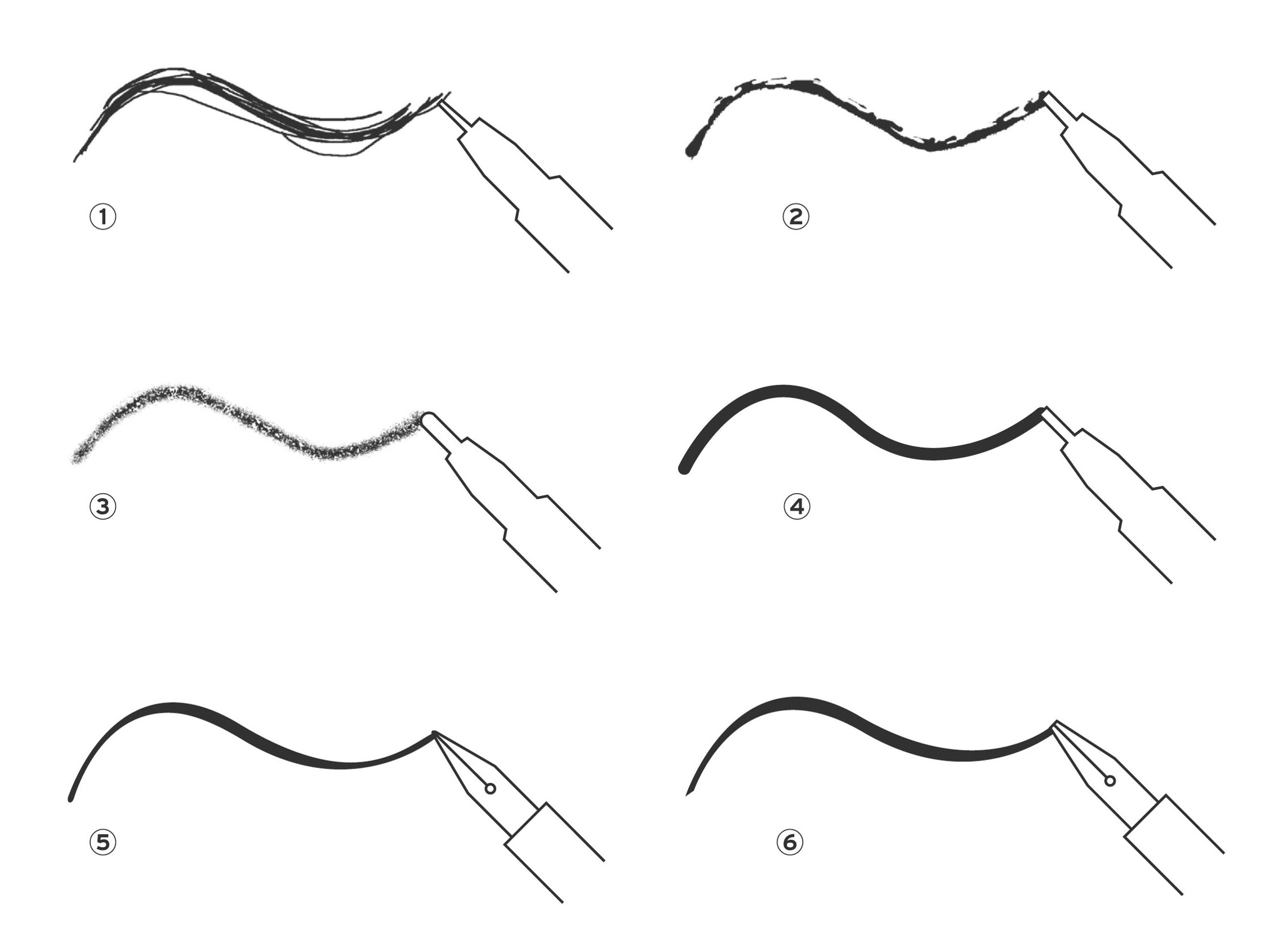

Die grafische Qualität einer Konturlinie hängt maßgeblich von ihrer Sauberkeit und ihrer Spannung ab. Auch die Präzision und Lebendigkeit der Konturlinie haben deutliche Auswirkungen auf das Wappenbild. Das wird bei starken Vergrößerungen wie bspw. bei der Wappenwiedergabe auf einer Gemeindeflagge sichtbar. Die Kraft und Lebendigkeit der Konturlinie hängt davon ab, mit welchem Werkzeug sie erzeugt worden ist.

1-3: Linienbündel oder unsaubere, weiche, aufgerissene Spuren verunklären die Kontur und sind ungeeignet.

4: Gleichmäßige Linien, erstellt durch Gleichstrichwerkzeuge oder den Computer, wirken in der Kontur schematisch und drahtartig.

5: Eine Schwellzuglinie gibt der Kontur mehr Spannung und Lebendigkeit. Jedoch wird meist der dünn-dick-Kontrast innerhalb der Linie zu stark.

6: Eine schmale Bandzugfeder bringt die besten Ergebnisse und erzeugt eine willkürfreie, belebte und elegante Konturlinie.

Eine Schwellzuglinie wird durch unterschiedlichen Druck mittels einer Spitzfeder geformt. Eine Bandzugfeder (auch Breit- oder Wechselzugfeder genannt) schafft eine lebendige Linie mit richtungsabhängigem Wechsel der Strichstärke. Ein rundes Werkzeug wie in klassischer Form die Redisfeder (oder moderner ein Faserschreiber oder Fineliner) bildet hingegen einen gleichförmigen Strich, der schematischer wirkt und einen drahtartigen Eindruck hinterlässt. Daher erscheint diese Art der Konturlinie wegen ihrer schematischen und spannungslosen Struktur für Wappenzeichnungen als ungeeignet.

Die größte und angenehmste Lebendigkeit bei gleichzeitig willkürfreier Verteilung von an- und abschwellenden Linienpassagen erzielt man mit einer relativ schmalen Bandzugfeder, wie sie beispielsweise Walter Leonhard, der bedeutendste deutsche Wappengrafiker des 20. Jahrhunderts, bei seinen Figurkonturen einsetzte. Sämtliche Linientypen können heute selbstredend mit digitalen Werkzeugen geschaffen werden.

Frei-künstlerische Konturenlinien sind für Kommunalwappen unzureichend.

Spannung, Lebendigkeit und vor allem Präzision im Sinne von Sauberkeit und Schärfe der Umriss- und Binnenlinien wird durch die mehrfache konzentrierte grafische Bearbeitung und Überarbeitung der angelegten schwarz-weißen Rohzeichnung erzielt. Durch Gegenzeichnen werden in der stark vergrößerten Strichzeichnung Mängel ausgeglichen, bis eine befriedigende Linienstruktur erreicht worden ist. Dabei ist es wichtig, dass der aus dem natürlichen die Richtungswechsel des Federzugs folgende Kontrast von dünnen und dicken Linienpassagen erhalten bleibt und keine willkürlich an- und abschwellenden Linien entstehen.

Ob die grafische Bearbeitung der Linie klassisch auf Papier oder mit Hilfe einer Computersoftware erfolgt, muss für die Qualität nicht entscheidend sein. Erfahrungsgemäß erzielt der Designer die bessere Qualität, der die natürliche Herkunft des Wechselzugs beim Schriftschreiben in seiner Ausbildung oder berufsbegleitend erlebt hat. Die grafische Qualität einer Konturlinie, die Schritt für Schritt geformt worden ist, kann der frei schweifende unbearbeitete Strich – und sei er durch eine noch so erfahrene Hand gesetzt – niemals erreichen. Insoweit bleibt die unbearbeitete spontane Linie das typische Mittel der freien Zeichnung. Für den Kommunalwappengestalter findet sie in Skizzen und möglicherweise Entwürfen Anwendung, nicht jedoch in der Reinausführung eines Kommunalwappens.

Nicht zuletzt muss der Gestalter bei der Formung der Linienstruktur eine angemessene Strichstärke in allen Teilen des Wappenbildes sichern, damit bei der bei Kommunalwappen garantiert zu erwartenden starken Verkleinerung des Wappens keine Formverluste im Wappenmotiv entstehen.

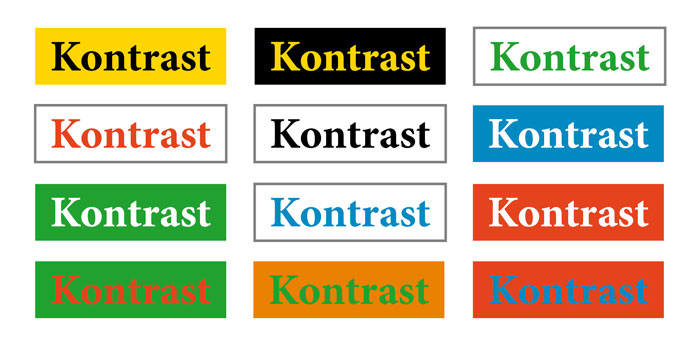

Die tradierten heraldischen Farbregeln sind nicht willkürlich sondern sinnvoll.

Die Art und Weise des heraldischen Farbeinsatzes ist traditionell streng reglementiert. Die heraldischen Farbregeln basieren auf dem Kontrastprinzip, das für Wappen essenziell ist. Sie verhindern, dass eine heraldische Figur durch zu geringen Kontrast mit dem Untergrund mit dem Feld, auf dem sie stehen, optisch verschmilzt.

Die moderne wahrnehmungspsychologische Forschung hat die Wirksamkeit und Richtigkeit traditioneller heraldischer Farbfolgen für den optimalen Kontrast und damit der bestmöglichen Erkennbarkeit und Lesbarkeit bestätigt. Bei einer Untersuchung von Karl Borggräfe wurden Leseproben mit verschiedenen Farben von Schrift und Untergrund mit 15 mm hohen Buchstaben auf 10x25 cm große Karten zusammengestellt. Mittels eines sogenannten Tachistoskops wurde die jeweils benötigte Lesezeit von Probanden für die einzelnen Proben gemessen.

Getestet wurden insgesamt 30 Farbkombinationen der Farben Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, Gelb und Orange. Auf den ersten zehn Plätzen der entstandenen Rangliste guter Wahrnehmbarkeit finden sich ausschließlich heraldisch korrekte Farbkombinationen. Von den Probanden am schnellsten wahrgenommen wurde schwarze Schrift auf Gelb, dicht gefolgt von gelber Schrift auf Schwarz, dann Grün auf Weiß, Rot auf Weiß, Schwarz auf Weiß und Weiß auf Blau.

Farbkombinationen unter Beachtung der heraldischen Farbregeln ermöglichen eine schnellere Wahrnehmung des Wortes bzw. der Figur im Wappen als unheraldische, kontrastarme Farbfolgen.

Interessant, dass sich unter den sechs am schwersten wahrnehmbaren Farbkombinationen fünf Farbfolgen mit der unheraldischen Farbe Orange befinden, ergänzt durch die bekannt ungünstige Farbkombination Rot auf Grün (eine andere in wappenartigen Emblemen oft gesehene Farbe, nämlich Braun, war leider nicht Teil der Untersuchung). Dieses Forschungsergebnis belegt in überzeugender Weise, wie sinnvoll die historisch überlieferten heraldischen Farbregeln sind, deren konsequente Einhaltung auch heute innerhalb der Kommunalheraldik nur dringend empfohlen werden kann.

Die Wappenfarben werden klar und nachvollziehbar definiert.

Alle verwendeten Tinkturen sollen einen gesättigten, kräftigen und reinen Farbklang aufweisen. Die Farbflächen eines Kommunalwappen sollten dabei gleichmäßig, ungegliedert und nicht farblich abgestuft sein. Derartige Abstufungen und Farbverläufe innerhalb einer Form oder Figur, wie sie in der Familienheraldik in stilistischer Anlehnung an die mittelalterliche Buchmalerei üblich sind, gehen immer mit einem Verlust an Klarheit einher.

Mögen diese malerischen Anwendungen auch im Sinne der Herstellung von Einheitlichkeit des Familienwappens zwischen flächigem Schild und räumlichem Oberwappen hier sinnvoll sein: Diese Mittel der Farbabstufung durch das Setzen von Licht und Schatten schaffen eine dezente reliefartige Räumlichkeit, die zwar durchaus im heraldischen Sinne ist, in der Kommunalheraldik aber vorsichtig und mit viel Fingerspitzengefühl eingesetzt werden muss. Farbabstufungen innerhalb eines Wappenfeldes sind für farbige Unikate mehr geeignet als für kommunalheraldische Wappenvorlagen, insbesondere für das Amtliche Muster. Diese zentrale farbige Reinzeichnung sollte nach diesen oben beschriebenen Farbprinzipien flächig gestaltet sein.

Der Artikel beruht auf einem 2025 überarbeiteten Fachbeitrag von Frank Diemar in: Archive und Heraldik, Vorträge vom 46. Thüringischen Archivtag, Gera 1997; Herausgeber: Thüringer Archivarverband; Redaktion: Dr. Volker Wahl, Weimar, 1998.